アナログシンセサイザーの王様Minimoogをデジタルで再現!?

MONARK

シンセの基本が学べる

オシレーターとフィルターのドリフトサウンドはみんなに愛されている

実は実機よりも低音のコントロールがしやすい!?

音質

操作スピード

マニアック度

音色の加工のし易さ

オールインワンシンセを手に入れるで紹介したNATIVE INSTRUMENTS KOMPLETE 13に含まれるシンセの内容物の紹介をしていきたいと思います。今回はソフトシンセのMONARKの解説になります。

シンセベースの王様Minimoogをデジタル化させたソフトシンセになります。

太いシンセベースの音を出したいと思っている方に向けた内容になります。

このソフトシンセは少し立ち上げ方が複雑です。

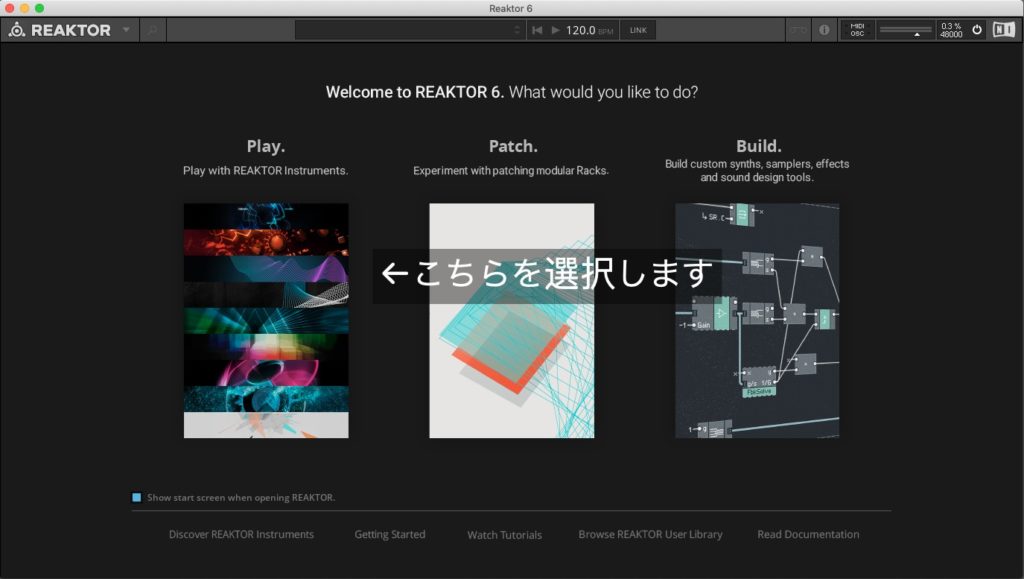

REAKTOR 6を立ち上げます。

左に出てきたブラウザーからMONARKを探し、ダブルクリックで起動します。

シンセが起動できましたね!

それでは詳しい内容に入っていきましょう!

出会いとイメージ

僕は元々ベーシストだったために、エレキベースは自分で演奏して楽曲を作っていました。

シンセはNord Lead 2をメインで使っていたので、どうしてもシンセベースの音色がうまくいかず悩んでいました。

どうやったらあのブリブリした、太いベースサウンドがだせるんだろう

シンセサイザーはそれぞれ得意な音色があるので、今思うと難しいことをしようとしていたことに気がつきます。

Nord Lead 2はとてもオールマイティなシンセで教則本に出てくるような基本を学べるので、初めに出会えて良かったと今でも思っていますが、何かに特化したシンセには時には負けてしまうこともあると思います。

その後、Minimoogというシンセの存在を知ります。

Minimoogのオシレーターとフィルターを使用したドリフトサウンドは、現在でも色々な楽曲に使用され続けている人気の音色です。

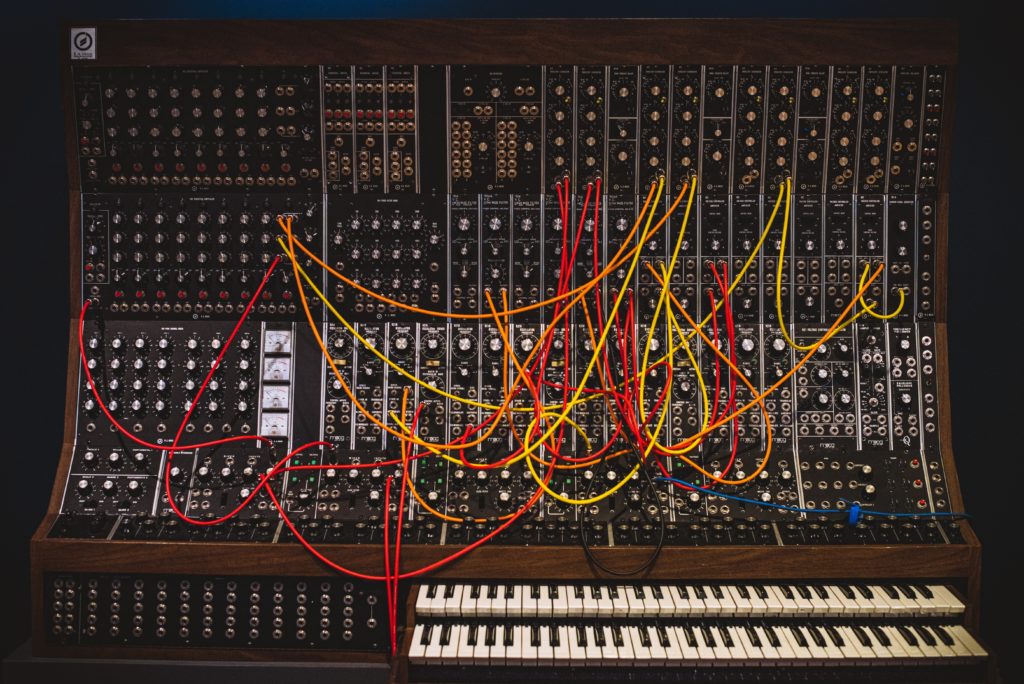

実機はとても高価で巨大なシンセサイザーなので、日本の宅録環境ではなかなか導入は難しいかと思います。

そこでMONARKというソフトシンセをオススメします。

オールインワンシンセを手に入れるの中で紹介した[シンセサイザーの全知識]の冒頭に登場してくるような、誰にでも使用しやすい方式、シンプルな基盤配置のシンセサイザーです。

1点だけ注意しておいて欲しいのは、このシンセはモノフォニックのシンセサイザーです。

モノフォニックと言うのは和音が弾けない(1音しか同時に発音できません)と言う意味なので、使用用途はベースやリードフレーズになります。

単音専用のシンセであるからこそ、シンセベースに特化した音色で支持をえたのかもしれません。

ソフトシンセから使い始めた方はびっくりする方も多いと思いますが、アナログで和音が弾けるシンセで上質な物は、貴重な存在です。

Moog Oneは大きなニュースになりましたね。

和音が弾けるシンセはポリフォニックと呼ばれています!

特徴

わかりやすいインターフェースと最新技術でアナログ回路が発生させる複雑な動作を再現しています。

このタイプのシンセサイザーはフィルターが重視されていて、MONARKも反応の良いエンベロープが搭載されています。

音の飛び跳ねる感じ、びょんびょんという感じです!

アナログの機材の良さは、無限のランダマイズ性だと僕は考えています。

同じ動きをしないからこそ、人間の脳に与えるワクワク感を表現できると思っています。

デジタルDAW環境の中でのコピーペーストによって、1サビも2サビも同じ内容の伴奏が繰り返されるのであれば、楽しめる要素はボーカルの歌い方と歌詞のみになってしまいます。

その点MONARKは、アナログ回路の再現に注目した素晴らしい製品だと思います。

音がフィードバックしていく感じは、MASSIVE(NATIVE INSTRUMENTS KOMPLETE 13に含まれるシンセ達)とはまた違った、上昇感を味わえます。

僕の使用用途

Roland系のシンセベース(少し音程が高めの連続的なフレーズ)ではない場合にMONARKを立ち上げることが多いです。

特に低音が強調されたベース音を作るとき、Minimoog Voyagerよりコントロールしやすい印象があります。

生のベースでも感じることはありますが、一定のノートで音がへこむ場合があるのはどの楽器でも仕方ないことだと思いますがMONARKはデジタルなので良い意味で改良が加えられているのかもしれません。

またリード音では問題ありませんが、ベース音の為にmoogから発売されているガジェットタイプのシンセサイザーを購入するのはオススメできません。

それぞれの機種で音の方向性が違う感じに開発されているのは面白いとも思います。

BEHRINGER / Model Dも実際につまみを回す楽しさは味わえますが、ベース音の為となるとなかなか難しいかと思います。

色々な種類のベース音源(アコースティックベース、エレキベース、シンセベースなど豊富です。)を使用したいと思っている方にはSpectrasonics / Trilianをオススメしますが、用途がシンセベースのみであれば、僕はMONARKをオススメします。

ベース音源専用音源

Spectrasonics / Trilian

これ1台でアコースティック、エレキ、シンセ、ほぼ全てのベース音に対応

34GBのコア・ライブラリー

共通インターフェイスで加工もスムーズ

音質

操作スピード

マニアック度

音色の加工のし易さ

このタイプのシンセサイザーを使用するときは演奏する前に楽器をチューニングをしようの記事で解説したように、必ずチューナーを接続した状態で音作りをする方法をおこなってください。

MONARKのプリセットにも、チューニングがずれている音色が多く収録されています。

3つのオシレーターを少しずつずらして、色々な音色を作るシンセサイザーではあるのですが、楽曲にあたえる影響が非常に大きいので必ず確認するようにしましょう。

試奏動画

少しMONARKを使用している動画をアップいたしました。

雰囲気の確認に是非ご視聴ください。

まとめ

今回はMONARK(NATIVE INSTRUMENTS KOMPLETE 13に含まれるシンセ達)について解説いたしました。

シンセサイザーの基本といえる仕組みを採用したソフトシンセなので、初心者の入門編としても使用できますし、このシンセベースサウンドは現在のヒットチャートでもたびたび登場してきています。

シンセの王様と呼ばれている回路をまず使用してみること、これからのシンセサイザーライフの基礎となると思います。

またMONARKの基盤は、モジュラーシンセをバーチャル空間で再現したREAKTOR 6の中でも使用可能です。

REAKTOR 6は自分の好きな基盤を好きなだけつないで、新しいシンセサイザーを作るヴァーチャル空間のモジュラーシンセソフトです。

ユーザーが自分で作ったオリジナルのシンセを、色々アップしていてとても面白いです。

MONARKでの音作りに慣れてきたら、ぜひモジュラータイプのシンセサイザーにも興味を持っていただけたらと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d22629e.0ecf0a7d.1d22629f.2ae4246c/?me_id=1303873&item_id=10006589&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frockonline%2Fcabinet%2Fproduct%2F05144144%2F05144162%2Fk13_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d227696.cf2b8749.1d227697.ea328769/?me_id=1242530&item_id=10023589&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmiyajimusic%2Fcabinet%2F15%2Ftrilian_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント