RMEはネイティブ系のDAWユーザーがとても信頼しているメーカーの一つです。

僕がPCで音楽を始めた当初から、ドライバーの開発に力を入れていて安定性を考えるのであれば一番のメーカーだと思っています。

一般的なオーディオインターフェイスメーカーは、常に新しい接続規格に対応するオーディオインターフェイスを発売し続けていますが、RMEのラインナップは少し違います。

主力製品の中に現在もUSB2.0の製品が並んでいる状況です。

オーディオ信号は映像の信号と違い皆さんが思っているほど通信にデータ容量を必要としません。

ドライバーの安定性が一番重要になっていて、安定性はバッファサイズを64サンプルで使用した時の雰囲気で確認することができます。

USB2.0の規格は、Mac環境が普及した音楽業界では嫌われた存在でした。

いくつかのメーカーがドライバー開発に失敗した製品を販売していた為、業界の中でネガティブなイメージを持っている方が多かったです。

しかし、RMEはUSBの下位互換と普及度を考えてドライバーの開発をおこなってきました。

その結果、安価なUSB2.0のオーディオインターフェイスを発売しています。

今回はそんなRMEのUSB2.0製品にもう一度注目してみたいと思います。

それでは詳しい内容に入っていきましょう!

RMEの主張を再確認

オススメの商品に入る前に、RMEの主張を再度確認しておきたいと思います。

たくさんのメーカーのオーディオインターフェイスは明確な理由があって最新の通信規格を使用している訳ではなさそうです。

USBとLANケーブルタイプの規格は下位互換が素晴らしい規格だと思っています。

USBの方は皆さん日々の生活の中で感じていると思いますが、LANも同じようなケーブルに見えて実際はスピードが速くなっています。

どの規格も同じコネクターの形状をしているので混ざった状態で使用することも可能です。

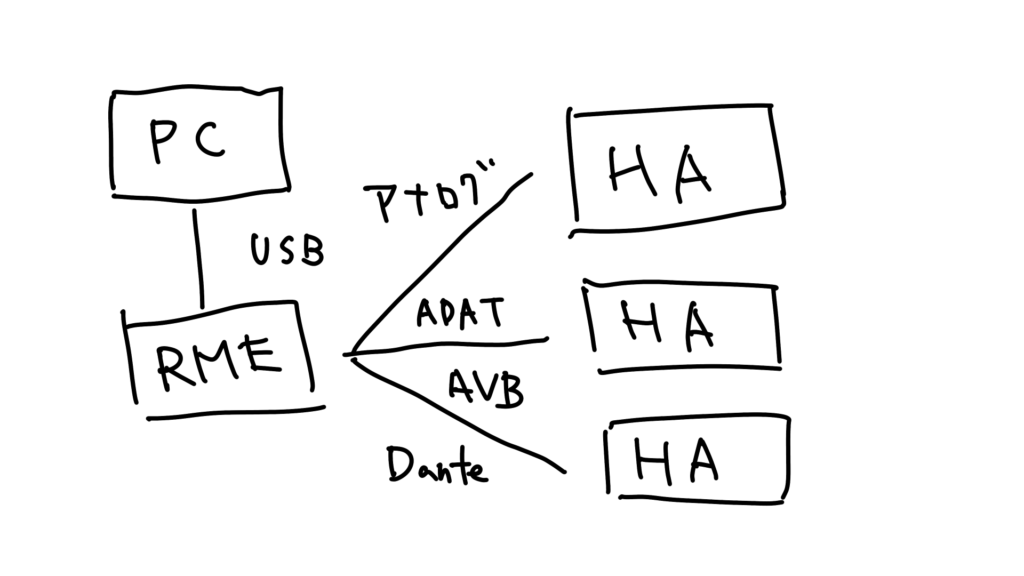

ネットワークを使用したDanteという規格もライブ業界の中ではかなり普及してきていると思います。

当然AVB規格(LANの中でオーディオ信号を通信する規格の一つ)でも安定したドライバーを開発してくれると僕は大変期待をしています。

DAWユーザーの方達は、システム全体を5年に一度くらい交換するのが当たり前になっているのですが、レコーダー部分を切り分けて考えた場合はPCとAD、DAのシステムは案外買い換える必要がないと僕は思っています。

PCとRMEの間はデジタル信号のやりとりです。

現在のRMEの内部クロックと安定性に文句をいう人はあまり見かけません。

そこから先のアナログの信号をデジタルに変更する部分に予算を使い、クオリティを上げていくという方法も一つの方法かと思います。

RMEの製品をいくつかご紹介

USB2.0タイプのオーディオインターフェイスをピックアップしてみます。

RMEでは、同時に処理するchの数が多くなると高速通信規格を使用します。

宅録ではUSB2.0以上を使用する同時録音はあまりしないと思います。

RME / Fireface UFX II

モニターコントローラーや、簡易的なライブ収録など色々な機能を持ったオーディオインターフェイスです。

宅録で使用するには少しオーバースペックだと僕は思っています。

ドラムが録音出来るプライベートスタジオでも対応可能なくらいです。

このマシンでさえ、USB2.0で十分ということがRMEの主張の自信を感じさせます。

モニターコントローラーや簡易ライブ録音も対応

RME / Fireface UFX II

モニターコントローラー機能付き、専用のリモートコントローラーはあった方が良いです。

ライブ収録中の事故を防ぐ、バックアップ録音システム

ADATを使用した拡張性抜群

無着色

操作スピード

マニアック度

拡張性

RME / Babyface Pro FS

RMEのモニターコントローラー部分に最小限のオーディオインターフェイス機能がついたような製品です。

内部完結型の方に嬉しい高性能なクロックがついていますので、もし拡張機能が必要であればADATで拡張する形です。

カバンにそっと詰め込んで、出張先でも飛行機の中でも作業の続きができます。

バスパワー対応なのも嬉しいです。

ADATで8chを拡張する場合は、セッションが48kHzである必要があるので注意が必要です。

バスパワー対応コンパクトオーディオインターフェイス

RME / Babyface Pro FS

内部完結型で信じるモニターが1台の方向け

コンパクト設計でバスパワー対応

ADATを使用した拡張性あり

無着色

操作スピード

マニアック度

拡張性

RME / Digiface USB

正直このオーディオインターフェイスの機能以外は、とくに進化をしていないとRMEは主張しているようにも感じます。

大好きなミキサーにADATのインアウトがついていれば、PC関係は対して機能を必要ではないということだと思います。

PC関係の製品よりも大切な機材はアナログをデジタルに変換する部分であり、デジタルをアナログに変換する部分である。

このシリーズで、AVBやDante、MADIの製品が出ていますがどれも同じ発想かと思います。

宅録ではPCにミキサー機能の役割を持たせようと必死になっていると思いますが、実際はハードウェアの製品に到達しているようには僕は思いません。

デジタルの中でどんなに努力をしても、アナログの世界での処理にはまだまだ到底追いついていないように感じます。

それら全てを諦めたようなシンプルな製品です。

PCにADATの入出力を増設する感覚

RME / Digiface USB

大好きなミキサーを使ってPCはレコーダーに特化する

DAW関係の機材の更新いらず

オーディオインターフェイスの一部の機能は全く進化していない

無着色

操作スピード

マニアック度

拡張性

まとめ

世の中にはたくさんの高速規格に対応したオーディオインターフェイスが販売されていますが、RMEと同じような安定性を実現できている製品はあまりみられません。

RMEは今だにUSB2.0を使用し続け、安定した製品を提供しています。

映像と違い、オーディオは宅録で必要とされるch数程度ではUSB2.0程度で十分と判断しています。

演奏者にとって64サンプル駆動が出来ることはとても大切なことで、それがUSB2.0で実現可能であれば安価な規格を誰しもが選ぶべきだと考えます。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/27a47892.4d36fac1.27a47893.30bc9128/?me_id=1222345&item_id=10065685&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Facomes%2Fcabinet%2Fitem35%2F75965.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d22629e.0ecf0a7d.1d22629f.2ae4246c/?me_id=1303873&item_id=10005372&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frockonline%2Fcabinet%2Fproduct%2F05133870%2F05158999%2Fdigifaceusb_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント